06:35 Служилые люди (Отрывок из книги «На земле Одоевской» с уточнениями и добавлениями) | |

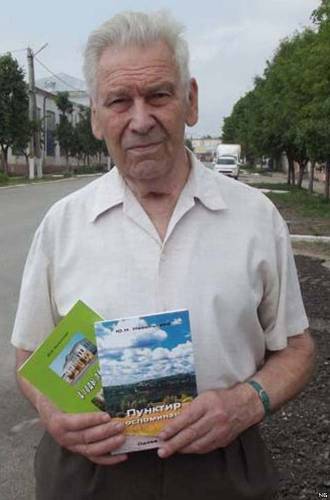

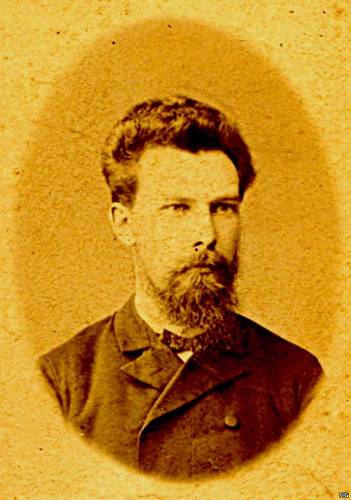

Согласно статистической справке за 1862 год среди жителей Одоева числилось 34 потомственных и 67 личных дворян. Что это за люди, чем они занимались? Возникновение дворянства относится к эпохе 13-15 веков, когда из среды дворовых слуг светских и духовных феодалов выделился верхний слой служилых людей - чиновников вотчинной администрации и военных, составлявших конное войско феодалов. За свою службу они часто получали «поместья» - населённые крестьянами земли, доходы с которых являлись платой за службу. Позднее, с 18 века, за особые заслуги некоторые дворяне получали титулы (граф, князь и др.), дающие право иметь фамильный герб и другие привилегии. (Ред.: Право на герб имела не только титулованная знать, но и все потомственные дворяне.) Разложение крепостного хозяйства, развитие капиталистических отношений в первой половине 19 века привели к упадку дворянства. Масса беспоместных дворян ищет средств существования в службе и в свободных профессиях. Отмена крепостного права в 1861 г. ускорила этот процесс. Правительство Александра III пыталось в 80–х годах укрепить политическое значение дворянства, передав в его руки деревенские суд, администрацию и контроль над земствами (местным самоуправлением). В ответ дворянство всячески поддерживало царское и Временное правительство. Октябрьская революция лишила всех дворян прав и привилегий, титулов и чинов. В результате одни ушли в Белую армию, другие эмигрировали за границу, а третьи смирились с судьбой и стали рядовыми советскими гражданами. Многие из них, правда, долго подвергались различным ущемлениям прав («лишенцы»). Конституция СССР, принятая 5 декабря 1936 года, эти ограничения официально отменила. Дворян, которые задолго до революции уже не имели земли, собственности и капиталов, а существовали только за счёт государственной или другой службы, можно считать «служилыми людьми» Российской империи. Это чиновники, военные, лица, получившее военное или высшее гражданское образование. В зависимости от наград и выслуги лет они получали очередной «чин» или «класс» и причислялись к тому или другому «сословию» (личный или потомственный почётный гражданин, личное или потомственное дворянство). Порядок их службы определял Табель о рангах - его Петр I разработал в 1722 году. (Ред.: В течение двух столетий в «Табель о рангах» много раз вносились различные изменения). Кроме военных званий (лейтенант, полковник и др.), вводились и соответствующие гражданские (губернский секретарь, надворный советник и др.). Эти звания (чины) носили многие врачи, инженеры, педагоги, учёные и другие всеми уважаемые должностные лица. Среди жителей Одоева могут быть упомянуты: уездный врач коллежский советник П.Е. Подосёнов, уездный врач коллежский асессор К.А. Томашевич. Врачи: титулярный советник В.Ф. Скопник, надворный советник А.И. Вышнегодский, статский советник С.И. Спасский, коллежский асессор П.П. Белоусов, секретарь Одоевского уездного съезда надворный советник В.И. Никольский и многие другие, которые никакого отношения к эксплуататорским классам не имели. Своим детям они оставляли не дворянские титулы и капиталы, а доброе имя, стремление к образованию, преданность своему народу, честное служение обществу на тех постах, которые они занимали. Это можно подтвердить на примере жизни секретаря Одоевского уездного съезда надворного советника Василия Ивановича Никольского (1855-1905 гг). В Одоеве он купил дом в квартале 5 на Казанской улице, № 6 (ул. Пролетарская, 33) и женился на сестре протоиерея Соборной церкви А.А. Фаворского Софье Андреевне. В семье появилось четверо детей. Младший сын Василий после окончания Одоевского уездного училища в 1872 году поступил на службу в Тульское губернское правление, откуда был откомандирован в Одоевское уездное полицейское управление на должность столоначальника гражданских дел. В 1876 г. указом правительствующего сената за выслугу лет произведён в коллежские регистраторы. В 1878 г. утверждён в должности секретаря Одоевского полицейского управления, в 1879 г. за выслугу лет произведён в губернские секретари, а в 1882 г. в коллежские секретари. В 1884 г. согласно прошению переведён на должность секретаря Одоевского съезда мировых судей, в 1885 г. произведён в титулярные советники, а через три года, в 1888 г., - в коллежские асессоры. В 1896 г. высочайшим указом награждён серебряной медалью на ленте ордена Св. Александра Невского в честь царствования императора Александра III-го. 14. 01.1905 г. Василий Иванович скончался от брюшного тифа. В некрологе, опубликованном в газете «Тульская молва» 16.01.1905 г., в частности, говорилось: «… Покойный вполне заслуженно пользовался любовью и уважением всех сослуживцев своих, как начальников, так и подчинённых. Все высоко ценили его познания, трудоспособность и добросовестное отношение к делу… С его смертью не только город, но и уезд потерял опытного незаменимого советника во всех делах. Он был так добр и доступен, что не только помещикам и гражданам города, но всякому крестьянину, обращавшемуся к нему с просьбой, он охотно и совершенно бескорыстно давал юридический совет, разъяснял недоразумение и научал, как и куда направить дело»… «Покойный оставил без всяких средств жену и 9 человек детей. Будем надеяться, что местное общество придёт на помощь его семье». Первой женой Василия Ивановича была Мария Семёновна Соболева, дочь священника Соборной церкви в Одоеве. После её ранней смерти осталась дочь Анна. Второй женой стала Александра Петровна Троицкая (1870-1915 гг.), дочь Одоевского протоиерея П.П. Троицкого. После окончания Тульского епархиального училище она работала наставницей Одоевского женского училища. В семье родилось 8 детей. После смерти отца все дети, кроме старшей дочери, были определены в дома-интернаты (сиротские институты). Девочки - в С.-Петербурге, а мальчики - в Гатчине. Дальнейшая их судьба сложилась следующим образом. - Варвара (1891-1982 гг.) окончила гимназию в г. Орле и преподавала в ней же. После смерти матери в 1915 г. вернулась в Одоев, где помогала воспитывать племянников. - Софья (Благонравова) (1893-1943 гг.) после окончания сиротского института с золотым шифром и двух дополнительных курсов иностранных языков преподавала немецкий язык в школах разных городов, переезжая с мужем-железнодорожником (Одоев, Краснодар, Алексин, Бурлук, Новосиль, Одоев). - Мария (Крассовская) (1894-1944 гг.) после окончания сиротского института преподавала французский язык в Ленинградском Политехническом институте. Пережила первую блокадную зиму в Ленинграде, откуда была вывезена в г. Майкоп, где оказалась в оккупации. После освобождения Кавказа была перевезена в г. Ташкент, где скончалась в 1944 году. - Николай (1896 -1942 гг.) окончил Гатчинский сиротский институт и институт народного хозяйства им. Плеханова. Участник гражданской войны. Работал инспектором Тульского губфинотдела и Одоевского райфинотдела. Репрессирован в 1942 г. В 1957 г. решение «Особого совещания» было отменено, а в 1993 году он был реабилитирован. - Ольга (Щербакова) (1897-1979 гг.) окончила сиротский институт. Преподавала немецкий язык в г. Плавске Тульской области. - Александр (1899-1988 гг.) окончил Гатчинский сиротский институт и Ленинградскую Лесную академию. Преподавал в Крапивенском лесном техникуме, работал в лесхозах в г. Белёве Тульской области и п. Жаворонки Московской области. - Глафира (Ступаченко) (1901-1983 гг.) училась в сиротском институте, позже окончила Керченский Кушниковский институт с золотой медалью и Московский институт ИНЯЗ. Работала воспитателем в Севастопольском детском доме, преподавала немецкий язык в школах Москвы и Одоева. - Василий (1903-1976 гг.) учился в сиротском институте. Окончил Одоевскую школу 2-й ступени и Крапивенский лесной техникум. Участвовал в борьбе с бандитизмом в Одоевском районе Московской (тогда) области. Работал в Можайском леспромхозе Московской области. Все внуки и правнуки надворного советника Василия Ивановича Никольского также занимали достойные места в обществе, став кадровыми военными, научными работниками, учителями, инженерами, врачами, работниками культуры и т.п. С уверенностью можно утверждать, что и другие одоевские «служилые люди» и их потомки внесли определённый вклад в благосостояние и культуру нашего народа. Юрий Никольский. | |

|

| |

| Всего комментариев: 0 | |